20 marzo

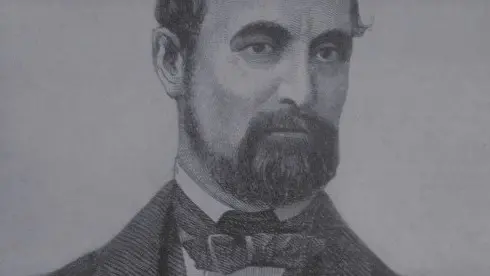

Oggi, ma nel 1865, a Firenze, capitale del Regno d'Italia dal 3 febbraio precedente, dopo lo spostamento da Torino, veniva emanata la legge 20 marzo 1865 numero 2248, detta legge Lanza, dal cognome del suo promotore, Giovanni Lanza (nella foto), di Casale Monferrato, del 1810, ministro dell'Interno del secondo governo presieduto dal generale Alfonso La Marmora, torinese, del 1804, della destra storica, in carica dall'8 settembre 1864.

Tecnicamente si trattava della "legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", che rappresentava meglio di altri aspetti burocratici la cosiddetta piemontesizzazione del neonato regno unitario. Per alcuni versi l'entrata in vigore di quella normativa veniva salutata criticamente come la fine dell'identità meridionale. Una sorta d'invasione amministrativa piuttosto che l'abbraccio unitario. Di fatto una violenza culturale verso il sud del Belpaese. Il passaggio in Parlamento era stato giudicato frettoloso ed era mancata una adeguata discussione dei vari aspetti sui quali andava ad insistere la legge. Di fatto si traduceva nella estensione dei principi basilari dell'amministrazione sabauda, già collaudati, ma anche criticati per la loro rigidità, a tutto il territorio della nuova nazione tricolore. Tra le proteste generali del comparto meridionale, tornavano ad essere di estrema attualità le parole contenute nella controversa mozione d'inchiesta, presentata all'ufficio di presidenza della Camera dei deputati del regno d'Italia, il 20 novembre 1861, dall'onorevole partenopeo Francesco Proto Carafa, duca di Maddaloni, classe 1815, che era stato eletto deputato del regno nel mandamento di Casoria, dopo essere stato, dal 1848, parlamentare nella Camera napoletana. Il testo della sua mozione non era stato accolto tra gli atti ufficiali della Camera, data la sua durezza, e l'estensore si era dovuto arrangiare a farlo pubblicare, per proprio conto, a Nizza, dalla Tipografia Gilletta, nel 1862 e poi ripubblicare, a Firenze, dalla Tipografia Virgiliana, nello stesso 1862, dopo le sue dimissioni dal Parlamento e il riaccostamento all'ex sovrano borbonico Francesco II "Franceschiello", in esilio a Roma, a Palazzo Farnese.

Nella mozione era scritto, tra l'altro, con riferimento alla parte più propriamente amministrativa: «Intere famiglie veggonsi accattar l’elemosina; diminuito, anzi annullato il commercio; serrati i privati opifici. E frattanto tutto si fa venir dal Piemonte, persino le cassette della posta, la carta per gli uffici e per le pubbliche amministrazioni. Non vi ha faccenda nella quale un onest'uomo possa buscarsi alcun ducato che non si chiami un piemontese a sbrigarla. A’ mercanti del Piemonte si danno le forniture più lucrose: burocrati di Piemonte occupano tutti i pubblici uffizi, gente spesso ben più corrotta degli antichi burocrati napoletani. Anche a fabbricar le ferrovie si mandano operai piemontesi i quali oltraggiosamente pagansi il doppio che i napoletani. A facchini della dogana, a camerieri, a birri vengono uomini del Piemonte. Questa è invasione non unione, non annessione! Questo è voler sfruttare la nostra terra di conquista. Il governo di Piemonte vuol trattare le provincie meridionali come il Cortez ed il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico, come gli inglesi nel regno del Bengala». Ma, sempre nello stesso documento, in un discorso più ampio, ma ugualmente perentorio, aveva anche sottolineato come: «Gli uomini di Stato del Piemonte e i partigiani loro hanno corrotto nel Regno di Napoli quanto vi rimaneva di morale. Hanno spogliato il popolo delle sue leggi, del suo pane, del suo onore e lasciato cadere in discredito la giustizia. Hanno dato l'unità al paese, è vero, ma lo hanno reso servo, misero, cortigiano, vile. Contro questo stato di cose il paese ha reagito. Ma terribile ed inumana è stata la reazione di chi voleva far credere di avervi portato la libertà. Pensavano di poter vincere con il terrorismo l'insurrezione, ma con il terrorismo si crebbe l'insurrezione e la guerra civile spinge ad incrudelire e ad abbandonarsi a saccheggi e ad opere di vendetta. Si promise il perdono ai ribelli, agli sbandati, ai renitenti. Chi si presentò fu fucilato senza processo. I più feroci briganti non furono certo da meno di Pinelli e di Cialdini».