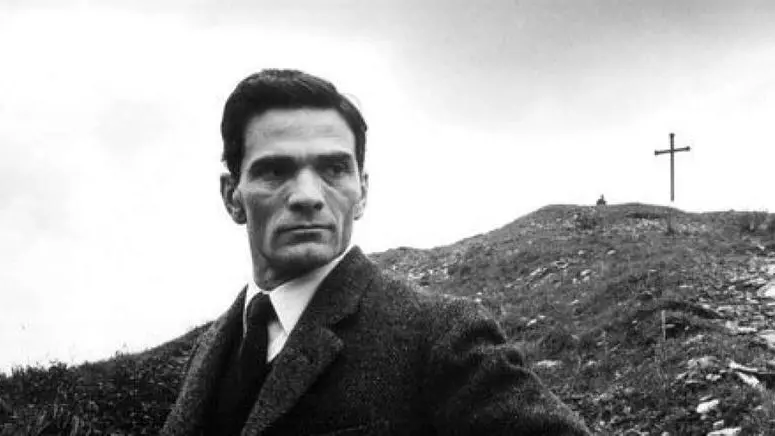

Pasolini, dal Canzoniere di poesia popolare l’Abruzzo simbolo del Meridione

Nel 1955 lo scrittore compone per l’editore Guanda un’antologia di versi dialettali di ogni regione. Tra riferimenti cristiani e pastorali, sono tanti i componimenti esaminati per il nostro territorio

PESCARA. Il rischio, davanti a un testo di Pasolini, è quello di cadere in un discorso politico anche quando non ce n’è ragione, ombra di un Novecento incubatore di ideologie che ci sta addosso come un cappotto bagnato. In effetti, nel parlare del Canzoniere italiano - Antologia della poesia popolare, titolo quanto mai innocuo, non si può trascurare il brano che Pasolini pone in epigrafe: «Abbiamo fondato fra gli altri un nuovo giornale, Quelli del Tricolore, dovresti scrivere qualche articolo che fa al caso nostro. Con qualche poesia magari, in italiano e friulano. Qualche canzone su arie note, pure in italiano e friulano», dall’ultima lettera di Guido (Malghe di Prozus, 27 novembre 1944). Quel Guido era il fratello di Pasolini, che poco dopo quest’ultima lettera fu ucciso, vittima dell’eccidio dei «comunisti impazziti e feroci» di cui Pasolini parla con aria non solo polemica, ma amareggiata e disillusa, in una bella lettera a Calvino: «Mio fratello», è uno stralcio di quella lettera, «è stato la più nobile creatura che abbia mai conosciuto: è andato coi partigiani neanche diciannovenne, per pura fede e puro entusiasmo».

Ancora una dedica in apertura di antologia: «A mio fratello Guido, caduto nel ’45 sui monti della Venezia Giulia, per una nuova vita del popolo italiano». Già voltata pagina, nelle successive 700 che compongono la voluminosa raccolta, mai più si fa trasparire il fatto di sangue e l’amore fraterno, ma lo spunto della poesia popolare menzionata nell’ultima lettera di Guido è per Pasolini probabilmente fonte di stimolo per il lavoro che Guanda, l’editore, gli commissiona all’inizio degli anni ’50: esce così Poesia dialettale del Novecento, nel 1952, firmato con Mario Dell’Arco (per la collana Fenice di Attilio Bertolucci), e tre anni più tardi arriva questo Canzoniere che, con buona probabilità, l’editore aveva chiesto a Pasolini già subito dopo la prima raccolta: “Adesso Guanda mi propone la poesia popolare: forse non ha torto né dal punto di vista commerciale né da quello culturale, ma io non sono molto entusiasta, perché dovrei farla insieme a uno specialista data l’immensità della materia".

Così come fu per le Fiabe italiane di Calvino, l’esigenza di questo lavoro non è meramente editoriale: nel 1956, un anno dopo la pubblicazione del Canzoniere, l’autore del Cavaliere inesistente scrive a Pasolini per congratularsi del lavoro svolto – che gli è stato d’aiuto, tra l’altro, per la compilazione delle sue Fiabe – gli rimprovera una scrittura troppo sofisticata («Porca miseria, perché scrivi così difficile?») e si rammarica della poca attenzione che Guanda sta riservando alla diffusione del durissimo lavoro di Pasolini e del silenzio delle riviste e dei giornali – qui Calvino fa il gallo, dicendo di trovare scandalosa, di rovescio, la grande attenzione editoriale e di critica verso il suo lavoro per Einaudi; ma il tutto diventa ancora più interessante se si pensa a quanto estesa fosse la vita biologica di un prodotto sul mercato editoriale, che dopo oltre un anno dalla sua uscita continuava ad essere il centro della discussione intellettuale (o ci si scandalizzava se non lo fosse più).

Non solo: a dimostrazione di come questa esigenza fosse diffusa anche nei ceti più bassi, nel 1952 Eugenio Cirese, poeta molisano che Pasolini aveva dimostrato di apprezzare già nella sua precedente raccolta, inviava il primo volume dei Canti popolari del Molise, e così veniva ringraziato: «Gentile Cirese, ho avuto e subito letto con grandissimo interesse, il suo volume di Canti popolari. Poiché adesso dovrò fare per Guanda una Antologia della poesia popolare italiana, il Suo lavoro mi interessa in modo speciale. Il secondo volume dei Canti quando uscirà? Nel caso che la sua pubblicazione dovesse tardare, potrei osare di chiederle una primizia dattiloscritta?». Saranno felici i lettori molisani nello scoprire che questo lavoro compilativo iniziò proprio dal Molise, abbracciando poi tutte le regioni d’Italia, che Pasolini antologizzò in tre sezioni distinte tra Settentrione, Centro e Meridione in un vero e proprio «terreno franco di forme e contenuti», dice Pasolini, «ma leggendo antologizzate assieme le poesie piemontesi e siciliane avvertirà anche quelle profonde diacronie senza le quali una unità, sia in senso nazionale che stilistico, sarebbe solo nozione astratta».

Da alcune pagine degli scritti corsari si capisce meglio quale fosse l’interesse di Pasolini per il mondo popolare e per la letteratura che l’ha raccontato. Facciamo un salto nel tempo: in un intervento del 1974 su Il Messaggero, Calvino scrive che Pasolini «rimpiange l’Italietta». Pasolini risponde tempestivamente su Paese Sera, con una lettera aperta: «Io rimpiangere l’Italietta? Ma allora tu non sai niente di me! Perché tutto ciò che ho fatto e sono, (lo) esclude per sua natura». E per Italietta si intendeva «il paese piccolo borghese, fascista e democristiano, conformista, ai margini della storia». «Vuoi che rimpianga tutto questo?», polemizza. Ecco che spiega cosa rimpiange: «Il mondo contadino, sottoproletario, operaio un universo transnazionale che addirittura non riconosce le nazioni, avanzo di una civiltà precedente». Non l’età dell’oro ma «l’età del pane», perché i contadini di questo illimitato mondo preindustriale erano consumatori di beni necessari, ed era questo che rendeva necessaria la loro stessa vita (ma il discorso è più chiaro se lo si rovescia: una vita di beni superflui rende la vita superflua).

La conformazione delle società moderne, progressiste, a un modello unico che omologa schiacciando le culture delle civiltà pre-nazionali e pre-moderne, come succede nel Terzo Mondo che Pasolini esalta guardando con preoccupazione al peso dei tempi moderni che su di esso di abbatte, azzera le differenze e le peculiarità dei singoli gruppi umani, presi nella loro unicità: «Per un lucano», continua, «la nazione a lui estranea, è stata prima il Regno Borbonico, poi l’Italia piemontese, poi l’Italia fascista, poi l’attuale: senza soluzione di continuità». E ancora si legge nella lunga introduzione al Canzoniere: «Non conoscendo l’ipocrisia borghese il cantante popolano si rifugia nella semplicità espansiva del canto come in un mezzo preservante il suo onore». Provando a riassumere in minimi termini la polemica con Calvino, che a Pasolini rimprovera forse anche un pietismo quasi arcadico: le Fiabe italiane pensano all'unità nella diversità - siamo italiani, ogni regione ha la sua variante - per Pasolini è la diversità nell’unità a fare da guida in questo viaggio mai puramente compilativo ma di indagine pura - antropologica, etnologica eccetera.

Oggi non siamo più abituati alle dispute tra intellettuali, ma nel secolo scorso, prima che gli algoritmi mandassero a dormire la nostra capacità ci confrontarci, erano all’ordine del giorno. Per far tornare il sorriso a chi non regge la conflittualità, ecco un endorsement firmato da Eugenio Montale: «È un critico sottile, questo Pasolini, non sempre perspicuo; ma il gusto della chiarezza non si ha ancora a trent’anni (tanti en conta il nuovo critico-poeta) d’altronde solo un giovane poteva condurre a termine un’opera del genere, con un intuito così sicuro e una così salda persuasione che la poesia è tutt’altro che scomparsa dal mondo», da un lungo intervento sul Corriere della Sera.

Alla luce delle cose scritte finora, Pasolini precisa da subito, per ogni regione, le sue unicità (quando ve ne sono), sulla falsariga di ciò che Dante fece nel De vulgari eloquentia - in quelle pagine fantastiche piene di insulti per tutti, mai citate a scuola. Così, i piemontesi leggeranno dell’annebbiamento, della malinconia dei loro canti, in cui si succedono le ossessioni amorose e sessuali che reiterano formule care al patrimonio nordico del nostro Paese: le fatalità dell’amore, la debolezza del rapporto carnale; e i genovesi del proprio pudore, quello di un popolo che sente la sua superiorità: non è il monferrino impaurito dai rischi di travalico dei confini imposti dalla propria condizione sociale, ma la dritteria (termine popolare che propone lo stesso Pasolini) di un popolo fatto di marinai e commercianti, gente pratica e sbrigativa, dalla mente veloce e la mano ferma.

Il meridione si apre con l’abbondante produzione abruzzese, che è squisitamente popolare, contadina, bassa (non si offenda nessuno). Come afferma lo stesso Pasolini, l’Abruzzo era designato a specimen di poesia folclorica così come della poesia narrativa religiosa, di cui noi abruzzesi abbondiamo in una fecondità lirica e contadina. E sono abruzzesi forse i caratteri più popolari tra tutti i canzonieri dell’antologia. «In Abruzzo, mai città, mai corti, che irraggiassero all’interno una potente azione civile», scrive il Finamore riportato da Pasolini. «Fatta qualche eccezione, comunelli sempre; in stato di reciproca indifferenza, per similarità di condizioni; ovvero, più che dalle distanze, divisi dal difetto o dalla insicurezza delle strade nonché dalle naturali barriere di monti, di boschi e di fiumi.

Ora, come nel passato, l’influenza de’ nostri principali centri di attrazione lontani più risentita che non quella delle nostre città, sempre piccole e poco aristocratiche. La vita municipale nostra – aduggiata dal baronaggio, dal chiericato secolare e regolare e al brigantaggio – grama e stentata». Continua: «Questa regione non fu del tutto chiusa all’influenza sia pure mediata delle provincie superiori, specialmente centrali, e più particolarmente del Lazio; con le quali i nostri popolani, agricoltori e pastori, hanno avuto sempre maggiore contatto». Lo stesso per le Puglie e per Napoli: rapporti di lavoro, lavoro umile. Ma i riferimenti cristiani sono così intensi nei componimenti abruzzesi che la cifra stilistica sembra ridursi a questa religiosità totalizzante, che rende ogni canzone e stornello una preghiera:

Da cap’a a lu lette mije

Ce sta l’angele de Ddije

Da pijed’a la cambre

Ce sta lu Spirde Sande.

‘M mezz’a lu lette,

Sta San Giuseppe

‘M mezz’ a la vije,

Sta Sanda Marije.

Me facce la croce

Nhe lu nome de Ddije

Proprio nei limacciosi contatti che prima si citavano facciamo la conoscenza del variatore abruzzese, che smonta i motivi poetici, li disgrega, dà alla luce un testo nuovo, contaminato, anche se le vere depositarie di questi testi sono in realtà le donne: «Di poeti e cantastorie di professione – spiega il Finamore – che io sappia non ce ne sono, né si sa se per innanzi ce ne fossero. La donna si appropria sia dei prodotti letterari che di quelli forestieri, tutto ciò che è più spontaneo e più conforme al genio popolare; e chi vuole attingere alla fonte viva della nostra poesia, non deve star troppo a udire un uomo che, mietitore, pastore o mestierante, avrà bazzicato in Puglia, in Napoli o nell’Agro romano, né le più delle nostre donne di città».

Non si leggono riflessioni troppo diverse per quel Molise che ricorderemo, piuttosto, per il merito già detto di aver dato il via alla lavorazione di questa colossale raccolta. Alcuni canti, come quello che in Abruzzo Pasolini attribuiva a un componimento lancianese (Durmite, bbella mi’, se vvuoje durmire: lu llette te sta fatte de vijole…) si incontrano in in Molise (Fatte la nanna se te la vuò fa, ru letto te l’ho fatto di viole…). Il contesto ambientale e quindi i tipi psicologici sono quasi identici, e nel vederne i paesaggi che danno a occidente siamo già invogliati a superare il massiccio del Matese, oltre le cui cime la Campania offre le sue villanelle rinascimentali. Chiudono l’antologia, «briciole dello sconfinato banchetto» fin qui analizzato, un gruppo di ninnenanne, filastrocche, cantilene e infine i canti militari, a costituire le due nutrite appendici del libro.

Si troveranno quindi canti come “E la Violetta” e il ben più celebre Quel mazzolin di fiori, e ancora Stamattina mi sono alzata e Il capitano l’è ferito, tutti già preesistenti nelle regioni più disparate (specialmente nel Nord), tra cui casi, come la stessa “Stamattina…”, in cui il testo è un calco quasi letterale di altri canti già incontrati scorrendo le pagine dell’antologia. La vera sorpresa di questa sezione, anche per la posizione che nel testo ricopre, è la presenza di canti fascisti. Scelta sorprendente non soltanto per le posizioni politiche di Pasolini, ma anche perché i canti fascisti erano, quasi tutti, di natura tutt’altro che popolare, se non proprio dannunziana in certi casi: “Con somma ripugnanza, per imparzialità abbiamo qui inserito qualche canto fascista, preso da una bieca raccoltina stampata anonimamente a Caltanissetta nel ’22: il lettore”, spiega Pasolini, “vi vedrà da sé le caratteristiche di stile, la popolarità fittizia, nella specie di un volgare virilismo, che sono da attribuirsi generalmente a qualche futuro federale di provincia”.

Di rovescio si dovrà spiegare la poca popolarità delle canzoni partigiane: i canti della Resistenza, pur avendo raccolto una grande quantità di combattenti volontari e di sostenitori, erano, nell’analisi a mio avviso corretta di Pasolini, intrisi di un contenuto politico che ha fatto coincidere la lotta militare con la lotta di classe, portando a questi canti, potenzialmente popolari, motivi provenienti da una cultura borghese, dirigenziale, cioè una “cultura di partito” che nulla aveva a che fare con lo spirito della più genuina popolarità. Ecco la fine di questa monumentale raccolta, che nel tentativo di raccontarla, in estrema sintesi, si è chiusa come si è aperta: con un discorso politico. Colpa di Pasolini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA