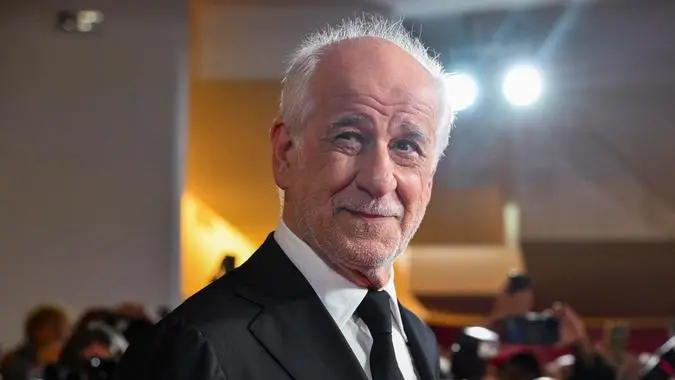

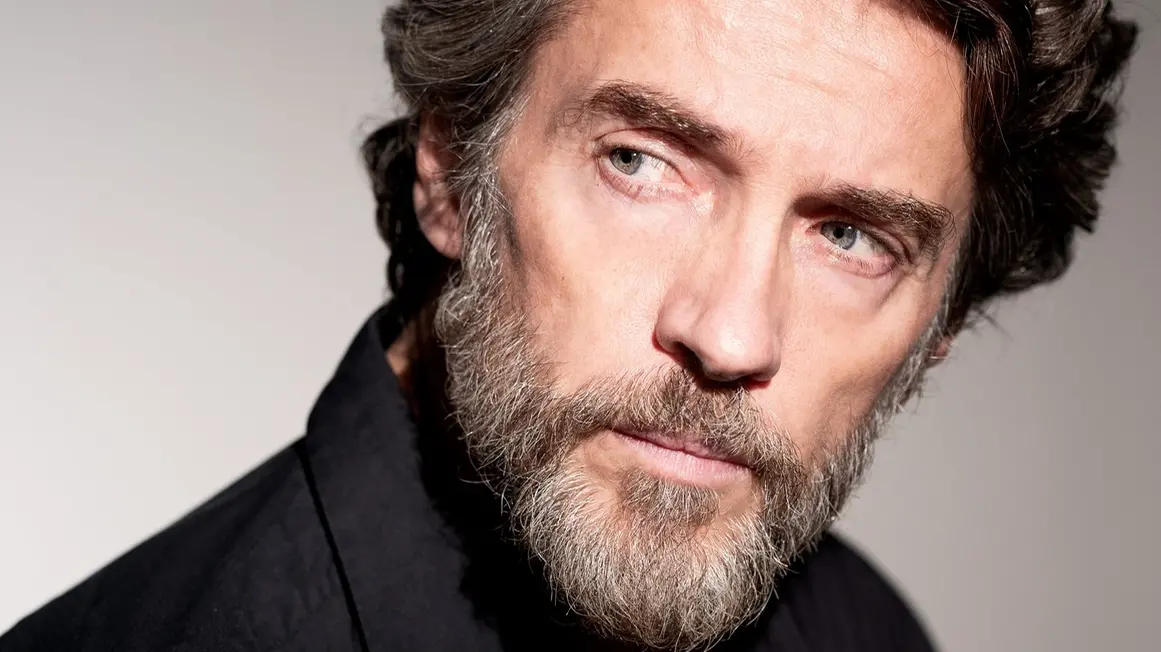

Alessio Boni a Pescara, l’intervista: «L’Iliade è un classico che parla dell’ignominia di oggi»

foto di Gianmarco Chieregato

L’attore inaugura al Circus la stagione della Luigi Barbara. Due date per l’adattamento di Niccolini: «Il teatro può essere più potente delle immagini a cui siamo ormai assuefatti in televisione o sul pc»

PESCARA. «Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire», scriveva Italo Calvino. Lo sa bene il gruppo de Il Quadrivio – ovvero Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer – che, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, ha portato sulle scene la rilettura di un caposaldo della letteratura occidentale. Iliade. Il gioco degli dei (firmato da Niccolini, con la regia di Aldorasi, Boni e Prayer), aprirà la nuova stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara al teatro Circus di Pescara, con un doppio appuntamento: martedì 28 ottobre (ore 21) e mercoledì 29 (replica pomeridiana, alle ore 17). Sul palco Alessio Boni e Antonella Attili, che faranno immergere lo spettatore nel capolavoro omerico, instillando, nello stesso tempo, riflessioni profonde sui tempi a noi contemporanei.

«L’Iliade ha da dirci ancora tutto. Abbiamo ideato lo spettacolo sei anni fa, prima ancora del lockdown, prima di queste guerre, pensando già allora a un Occidente in declino. Ci eravamo detti: “Facciamo capire a tutti quanto la storia ci insegna a non compiere più certe follie!”. È tornato tutto peggio di migliaia di anni fa: a un nuovo genocidio, quello palestinese, sotto gli occhi di tutti», dice Alessio Boni al Centro. «L’eterno ritorno dell’uguale: tutto si ripropone. Non ci sono più gli dei – capricciosi, superbi, fedifraghi, guerrafondai, capitanati da uno Zeus tracotante che non ha paura di niente e di nessuno – che nella guerra di Troia si divertono a parteggiare chi per gli Achei, chi per i Troiani. Ci sono altri potenti che governano il mondo, che mandano al massacro altri esseri umani. L’Iliade sembra scritta ieri».

Un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, come sosteneva Calvino…

«Esattamente. I classici si chiamano classici perché sono evergreen, si ripetono nella storia, nella loro essenza. In Omero ci sono anche l’ilarità, l’ironia, il desiderio di vera pace. Tutto torna, ma adesso siamo nel bel mezzo di un declino totale dell’Occidente. Scenograficamente, abbiamo scelto un sole nero che dall’alto, piano piano, tramonta e cade, come se finisse in un pozzo nero; non splende mai, perché non è una rinascita. La rappresentazione teatrale può essere più potente ed efficace delle immagini a cui siamo ormai assuefatti, che sembrano lontane perché viste davanti a un televisore o a un pc, perché crea un hic et nunc, tocca delle corde profondissime. Questo è il senso di tutta l’operazione, questo è il teatro: far chiedere “ma dove stiamo andando?”. Il mondo intero si è mobilitato contro questa ignominia, che è sotto gli occhi di tutti».

Nello spettacolo interpreta il doppio ruolo di Zeus e di Achille.

«Abbiamo creato un gioco di specchi, il finale è giocato sulla dualità. Di chi è la colpa della Guerra di Troia, del genocidio dei troiani? Degli uomini o degli dei? Sono la stessa cosa, lo stesso specchio, la stessa medaglia. Ogni personaggio ha un suo doppio».

Poi c’è il Fato, a cui neanche gli dei potevano sottrarsi.

«Il Fato è al di sopra di tutto, però ci sono anche gli uomini che possono decidere. Fu la ferocia degli esseri umani a radere al suolo Troia. Questo fa riflettere: con lo stratagemma del cavallo, il massacro cominciò, solo pochissimi si salvarono, tra cui Enea che fuggì con il padre Anchise. Si esce dal teatro con un’altra consapevolezza. Lo spettacolo è fruibile anche da chi non conosce l’Iliade».

Perché la scelta è ricaduta proprio sul capolavoro omerico?

«Eravamo in tournée con il Don Chisciotte. Radunati in un’osteria in Toscana, abbiamo fatto una riflessione sul fatto che il decadimento occidentale dovesse essere combattuto con la cultura, con il bello. Ci è venuto in mente questo mondo nefasto, con questo “condominio di pazzi”, ossia gli dei, che facevano il bello e il cattivo tempo. Pensavamo a una metafora nei confronti dei potenti. Se avessi avuto una palla di vetro, mai avrei potuto immaginare quello che è successo dopo: una pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina, la guerra tra Israele e Palestina. Non abbiamo imparato niente dalla storia, anzi siamo peggiorati. Sei anni fa pensavamo che questo spettacolo potesse essere un monito affinché qualcosa del genere non accadesse più e invece siamo nel bel mezzo del cammin di nostra vita. Lo dico con rammarico. È bene che il pubblico rifletta, che rida anche. Ma poi il riso diventa amaro, la tragicomicità entra dentro come una lama rovente in un panetto di burro».

@RIPRODUZIONE RISERVATA