1 novembre

Oggi, ma nel 1512, nella Città del Vaticano, all’interno del Palazzo apostolico, nella Cappella Sistina, in occasione delle solennità di Ognissanti, nella celebrazione della messa, Papa Giulio II, ovvero Giuliano della Rovere, patron di Raffaello e di Michelangelo, che lo aveva commissionato al secondo artista, svelava al pubblico per la prima volta l’affresco della Genesi, di 280 x 570 centimetri, posto sul tetto, realizzato dal Buonarroti, che aveva impiegato quattro anni, adottando anche tecniche sperimentali. Un capolavoro che verrà ritenuto, a livello internazionale, uno dei massimi esempi dell’arte moderna, non solo a tema sacro, presenti nel Belpaese.

Complessivamente la decorazione della Sistina prevedeva il ciclo pittorico della Separazione della luce dalle tenebre, della Creazione degli astri, della Separazione delle acque, della Creazione di Adamo, della Creazione di Eva, del Peccato originale, del Sacrificio di Noè, del Diluvio universale, dell’Ebbrezza di Noè. Tra archi e lunette contenenti 5 sibille e 7 profeti. Il locale, che già ospitava opere di Sandro Botticelli, di Pietro di Cristoforo Vannucci detto “Il Perugino”, di Bernardino di Betto Betti alias “Pinturicchio”, di Luca d’Egidio di Ventura meglio conosciuto come “Signorelli”, era stato completato dallo stesso Michelangelo con la raffigurazione del Giudizio universale nella parete di fondo posta sopra all’altare.

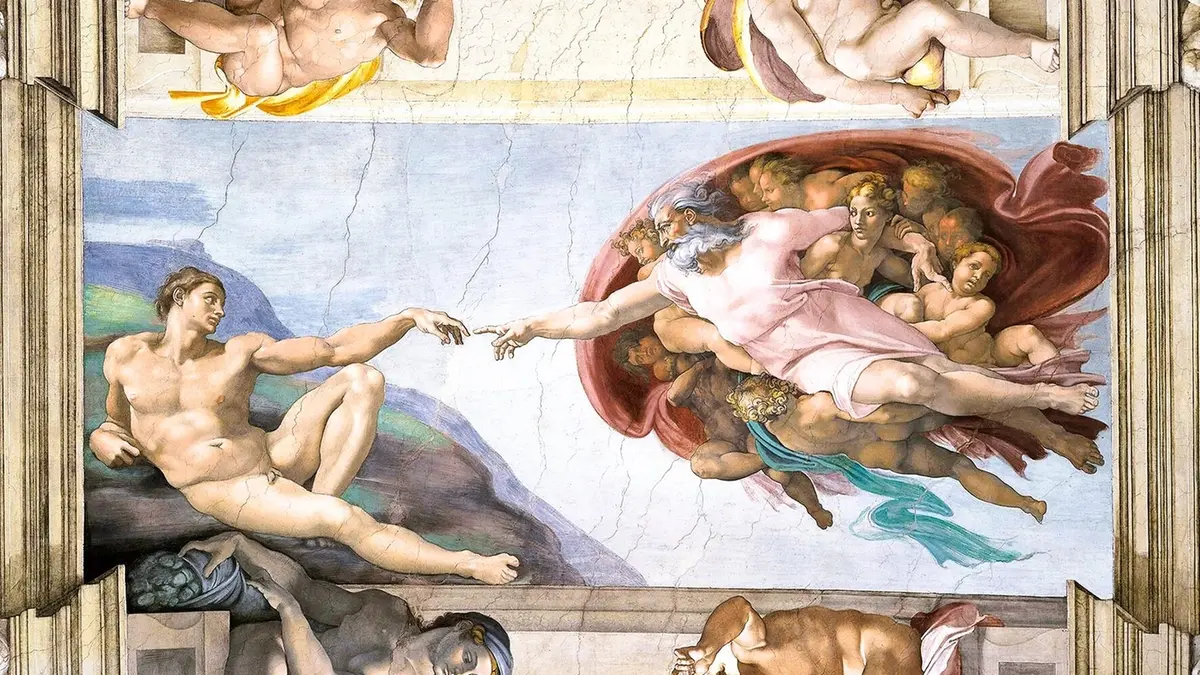

Ovviamente la Creazione di Adamo, dell’anno precedente, 1511, era il pezzo forte. Tra le storielle esistenti in circolazione vi sarà anche quella del doppio lavoro di Michelangelo. Ovvero l’ipotesi, non veritiera, secondo la quale, passata la fase di attenta disamina e di celebrazione della cura posta nell’esecuzione dell’opera, Michelangelo sarà costretto a fare delle variazioni. Aveva, infatti, disegnato l’arrivo del primo uomo con le dita di Dio e di Adamo che, invece di sfiorarsi, si congiungevano: per ricevere il tocco vitale. Anche se nelle Sacre scritture il riferimento fosse al soffio dell’esistenza e non al tocco. La congiunzione fisica non sarebbe dovuto essere sempre possibile, a prescindere.

Il dito di Dio (nella foto, in una delle tante imitazioni dell’originale come rappresentazione commerciale), infatti, sarebbe dovuto essere sempre teso, ma non anche quello di Adamo. Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto avere l’ultima falange contratta. A significare la possibilità di avere un’unione col Padreterno lasciata comunque alla volontà umana attraverso il libero arbitrio. Quest’ultimo come fondamentale discrimine tra la volontà e la obbligatorietà. Tra la capacità di ponderare e l’agire. Tra la scelta razionale quale momento di analisi attuata prima del compimento del gesto materiale.